エンジニアリングマネージャーのこん(@k0n_karin)です!

最近プロダクト開発本部でAI活用の推進を目的としたAI委員会を新たに設立しました。今回は、なぜこの委員会を立ち上げたのか、現在の取り組み、そして今後の展望について紹介していきます。

ヤプリにおけるAI活用の現状

委員会設立の背景として、まずはヤプリで現在どのようにAIを活用しているかをお話しします。全社的に導入しているのは、Google WorkspaceのGeminiです。また、NotebookLMを使った資料の要約や分析、Google Meetの文字起こし機能も重宝されています。これらのツールは特別な申請なしに利用できるため、各自が必要に応じて自然に取り入れています。特にNotebookLMは画期的で、ヤプリのアプリをビルドする際の複雑な手順や気をつけるポイントなどを整理して追加し、誰でも簡単に質問して解決できるような運用を始めています。

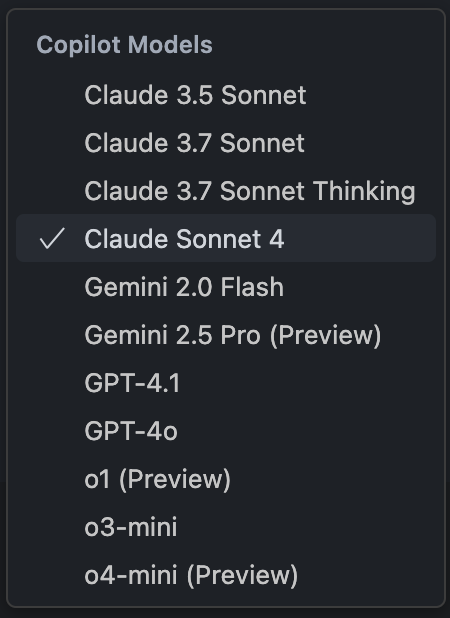

開発チームでは、GitHub Copilotを中心とした開発支援ツールを積極的に導入しています。GitHub Copilotでは主要なモデルが利用可能で、エンジニアの日々の開発作業を大幅にサポートしています。人によってはCursorやClineも活用しています。ただし運用ルールは決まっており、Cursorは後述のAzure OpenAIのAPIを接続して、プライバシーモードを有効化するルールで活用されています。ClineもAzure OpenAIのAPIか、VSCode LM API(GitHub Copilotで使えるモデル)を接続するルールです。

さらに、Azure OpenAIのAPIも活用しており、AIを使った機能の開発やその他実験的な取り組みで活用しています。2025年1月にリリースしたプッシュアシスト機能がその例です。

AI委員会の体制と活動内容

今回立ち上げたAI委員会の体制は、Ubieさんの事例*1を大いに参考にさせていただきました。開発本部内で手を挙げてくれた有志メンバーでAI委員会を構成し、会社全体のAIリスク管理については情報システム・セキュリティ・法務から成る「AIリスクアセスメントチーム」が担当しています。この二重体制により、推進と統制のバランスを取りながら安全にAI活用を進められる環境を整えました。

現在の活動は、主に情報収集と社内への発信に重点を置いています。最新のAI技術動向をキャッチアップし、社内で共有することに力を入れています。特に開発効率向上に直結するGitHub CopilotやCline、MCPといったコーディングエージェントに関連する技術については、実際に検証した結果を含めて情報発信を行っています。また、Gemini、NotebookLMの効果的な使い方についても、実際の活用事例を集めて社内ナレッジとして蓄積・共有しています。

新しいツールの導入検討も行っており、DevinやClaudeなど注目度の高いAIツールについて、社内での利用可否を検討しています。Devinについては今まさに検討中で、法務チェックの上でセキュリティ要件やコスト面を総合的に評価しているところです。

現時点では、AI委員会はあくまでも社内のAI活用を促進する責務にとどめています。というのも、AIはどんな課題でも完璧にこなしてくれる万能ツールではないため、何でもAI委員会がやろうとすると、社内のAIに対する過度な期待と委員会のパンクにつながる恐れもあります。

今後の展望

とはいえ、今後AIは使うかどうかではなく使う前提になりつつあると思います。今後企業としてどれだけうまくAIを活用してお客様に価値を提供できるか、生産性を向上できるかは重要度が増していきます。AI委員会としても組織に大きな影響を与えていきたいですね。

最も重要だと考えているのが、社内の暗黙知の明文化です。今までドキュメントがなく口伝だったり、仕組み化されず運用でカバーされているものがまだまだ多く残っています。これらを一部でもAIに引き渡すためには地道なドキュメント化活動や運用フローの見直しなどをかなり泥臭く根気強く取り組む必要があります。これらの取り組みは、仮にこの先十分にAIを活用できなかったとしても、組織にとって価値ある活動になると思います。社内で啓蒙活動をしながらコツコツ改善していきたいところです。

また、ヤプリの各プロダクトの機能にAIを組み込めないかについては、様々なところで議論されています。各プロジェクトチームの機能開発をAIの組み込みの文脈でサポートや相談を受けたり、AIを活用した開発プロセス全体の効率化を図っていくことも取り組んでいきたいと考えています。

そして、今はエンジニア中心の活動になっていますが、今後はビジネスサイドや非エンジニアの方々にも有効なAI活用方法を提案し、全社的なAI活用のレベルアップを目指していきます。

もしヤプリのAI委員会にご興味を持っていただけたらぜひカジュアル面談でお話しましょう!

*1:AI事業者ガイドライン(第1.1版)https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20250328_3.pdf 80ページ